СЕЛЬДЕРЁЕВЫЕ, семейство р-ний, то же, что зонтичные. СЕЛЬДЕРЕЙ (Apium), род одно-, дву-или многолетних р-ний сем. зонтичных, овощная культура. Ок. 20 видов, распространённых в Евразии, Африке, Америке и Австралии. С. пахучий (A. graveolens) выращивают во всех земледельч. р-нах мира. Разновидности: С. листовой (А. д. var. secalinum), С. корневой (Л. д. var. гарасеит), образующий корнеплоды, и С. черешковый (Л. д. var. dulce). В листьях и корнях содержатся сахара, витамины С, B1, B2, провитамин А, эфирное масло, минер. соли. Р-ние двулетнее. В 1-й год образует розетку листьев, во 2-й - стебли и соцветия (сложные зонтики) с мелкими белыми цветками. Холодостоек, требователен к влаге. Почвы - осушенные торфяники, чернозёмы, лёгкие по гранулометрич. составу.  Сельдерей: 1 - корнеплодный; 2 - черешковый. В СССР С. возделывают в зоне консервных з-дов на Ю. страны, а также в х-вах вокруг больших городов и пром. центров. Сорта - Яблочный, Консервный Грибовский, Листовой и др. Урожайность корнеплодов 250-400 ц с 1 га. В юж. р-нах возделывают посевом семян и рассадой, в центр. обл. Европ. части - рассадой. Для получения рассады семена высевают в марте. Всходы пикируют. В мае рассаду высаживают в открытый грунт. Способы посадки - широкорядный (междурядья 45 см) или 2-строчный (50 + 20 см), расстояние между р-ниями в ряду 20-25 см. Уход: рыхление почвы, уничтожение сорняков, подкормка р-ний, борьба с вредителями и болезнями. Черешковый С. неск. раз окучивают (для отбеливания черешков). В зимнее время возможна выгонка корневого и черешкового С. в теплицах для получения зелени. СЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ, система электросвязи сел. адм. р-на, предназначенная для передачи на расстояние речевой и документир. информации, осуществляемой электрич. сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами. В состав С. т. с. входят станционные и линейные сооружения райцентра, городов районного подчинения, посёлков гор. типа и сел. населённых пунктов. Различают телефонные станции С. т. с.: центральные, расположенные в районном центре, в к-рые включаются оконечные телефонные станции колхозов и совхозов и разл. предприятий и орг-ций АПК по радиальной схеме (одноступенчатое построение), и узловые по радиально-узловой схеме (двухступенчатое построение). Оконечные станции устанавливаются на центр. усадьбе х-ва, а также в др. населённых пунктах, где имеется потребность в телефонной связи 20 и более абонентам, исходя из перспективы развития сети на ближайшие 5 лет. Узловые станции устанавливаются в крупном населённом пункте или на центр. усадьбе х-ва, к к-рым подключаются оконечные станции. На С. т. с. используются два типа автоматич. телефонных станций координатной системы (АТСК) в небольших и ср. х-вах: АТСК 50/200 ёмкостью 50-200 номеров (4 блока по 50 номеров); в крупных х-вах - неск. АТС, одна из к-рых - узловая, напр. АТСК 100/2000 ёмкостью до 2000 номеров. С. т. с. является единой сетью, по к-рой осуществляется внутрипроизводств. телефонная связь (ВПТС) колхозов и совхозов, диспетчерская телефонная связь (ДТС) и учрежденческо-производств. телефонная связь (УПТС) предприятий и орг-ций АПК. Сеть общего пользования обеспечивает соединение между любыми абонентами этой сети в пределах р-на и выход абонентов на сети зоновой, междугородной и международной связи. ВПТС обеспечивает соединение между абонентами производств. объектов внутри х-ва и выход абонентов на сети связи общего пользования. На отделениях, фермах, др. объектах и в квартирах устанавливаются телефонные аппараты. Абонентские линии ВПТС могут быть воздушными или кабельными. Для выхода абонентов ВПТС на др. станции С. т. с. или на междугородную телефонную станцию между этой АТС и центральной станцией прокладывают соединит. линии из расчёта одна соединит. линия на 10 абонентов. При расстоянии между АТС и центральной станцией св. 5 км применяют аппаратуру высокочастотного уплотнения, позволяющую по одной паре проводов или кабеля организовать 2, 6 или 12 и более высокочастотных каналов связи. На С. т.е. используется аппаратура уплотнения: 2-канальная В-2-2, 6-канальная КНК-6 и 12-канальная КНК-12 и ИКМ-12. Проектирование и стр-во ВПТС осуществляется орг-циями Мин-ва связи СССР (в совхозах - за счёт лимитов и средств на капитальное стр-во, выделяемых по отрасли "сельское хозяйство", в колхозах - за счёт их собственных средств). ДТС колхозов и совхозов дополняет автоматич. телефонную связь и предназначается для немедленной прямой и групповой связи диспетчера с осн. производств. объектами х-ва. ДТС эффективна в крупных многоотраслевых х-вах, особенно при использовании громкоговорящих установок. Она организуется с помощью диспетчерских коммутаторов типа ПДС-10/10 и ПДС-20/20, к-рые обеспечивают включение 10 или 20 абонентских линий АТС для совместного использования и 10 или 20 прямых абонентов. В коммутатор могут быть включены 2 или 4 линии АТС, по одной соединит. линии к радиостанции и к магнитофону. В коммутаторах ПДС диспетчер одновременно может организовать разговор двух групп абонентов, напр. проведение совещания по вопросам использования техники, в к-ром участвует гл. инженер, зав. мастерской, механик отделения. Применение диспетчерских коммутаторов расширяет возможности ВПТС, линии к-рой одновременно используются и для ДТС. Поэтому удалённые производств. объекты оснащаются телефонными аппаратами АТС, включёнными также в диспетчерский коммутатор. Для расширения возможностей ДТС часто параллельно телефонным аппаратам подключаются дополнит. устройства: ГГС - устройство громкоговорящей связи, к-рое используется для проведения диспетчерских совещаний по проводам; УПВ - устройство принудительного вызова, позволяющее с помощью усилителя и динамика приглашать к телефону работника, находящегося на определ. удалении от телефонного аппарата (в мастерской, на ферме и т. д.); УСВ - устройство сигнального вызова, используемое для подключения сирены или звонка на объектах, где у телефонного аппарата нет постоянно присутствующих людей. УПТС предназначаются для обеспечения пром., строит., заготовит. и др. орг-ций производств. связью и выхода абонентов на сети связи общего пользования. * Кузнецов И. М., Кадушкин Е. В., Связь в сельском хозяйстве, М., 1981. СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, отрасль стр-ва, обслуживающая с.-х. произ-во и культурно-бытовые потребности сел. населения. Объекты С. с.: производств. с.-х. здания и сооружения, жилые и обществ. постройки, производств. базы сел. строит. орг-ций, мелиоративные сооружения. В СССР объём С. с. составляет 1/3 всех строит.-монтажных работ. В дореволюц. России С. с. основывалось на ручном труде, кустарном произ-ве строит. материалов, носило сезонный характер. После Окт. революции 1917 С. с. стало быстро развиваться. В 1918 в Комитете гос. сооружений и обществ. работ был создан отдел С. с. Положением о социалистич. землеустройстве (февр. 1919) определялись осн. принципы С. с. С организацией и развитием колхозов и совхозов расширилось стр-во разл. типов сел. жилых, производств. и обществ. зданий; сел. поселения стали приобретать более совершенную архитектурно-планировочную структуру. С 1959 развернулось массовое стр-во на основе сел. районной планировки. С переводом ряда отраслей с. х-ва на индустриальную основу масштабы С. с. особенно возросли. Качественно изменился характер С. с., к-рое по технологии и масштабам приближается к городскому: строятся комплексы животноводческие, птицефабрики, помещения для хранения и переработки зерна, предприятия по переработке с.-х. продукции (молочные и консервные з-ды, мясокомбинаты и т. п.), тепличные комбинаты, склады минер. удобрений, проводятся большие мелиоративные работы (см. Мелиорация). Жилищное стр-во ориентируется на возведение домов усадебного типа с приусадебным участком и хоз. постройками, рассчитанных на удовлетворение потребностей сел. жителя. Часть жилого фонда (в зависимости от местных условии) размещается в 3-5-этажных домах секционного типа. При стр-ве обществ. зданий соблюдается принцип ступенчатого обслуживания сел. населения, предусматривающий размещение сети учреждений повседневного обслуживания в каждом населённом пункте, а периодического или эпизодического - в центр. посёлках х-ва или районных центрах. Это даёт возможность создавать крупные больницы, торговые центры и т. п. с обслуживанием населения на гор. уровне. Для укрупнённых объектов предусмотрены блокировка или кооперирование в одном здании торговых, культурно-просветит. центров и т. д. Благоустройству села способствует стр-во дорог, газопроводов, водопроводов и канализации. В С. с. используются совр. науч.-технич. достижения. В стр-ве животноводч. зданий применяют облегчённые конструкции и эффективные материалы; несущие каркасы из железобетонных рам или свай-колонн; ограждения стен - из легкобетонных панелей, трёхслойных железобетонных с утеплением из минераловатных плит, на деревянном каркасе с обшивкой из асбестоцементных плит и утеплителем из минер. ваты; покрытия - из облегчённых железобетонных ребристых плит, асбестоцементных панелей; кровля - из крупноразмерных волнистых асбестоцементных листов. При стр-ве сборных элеваторов применяют напряжённо-армированные железобетонные конструкции, при сооружении складов для минер. удобрений - клеёные деревянные арки. Жилые дома и часть обществ. зданий строятся из легкобетонных крупнопанельных конструкций по спец. сериям. Трудоёмкость отделочных работ снижается за счёт перехода на сухие методы (с использованием плиточных и плёночных материалов). Осваивается изготовление таких новых материалов, как цементостружечные, гипсостружечные, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, листовые светопрозрачные материалы, полимерные плёнки, влагостойкие обои и др. Для выполнения постоянно возрастающих объёмов С. с. осуществляется перевод его на индустриальные методы с изготовлением на з-дах сборных изделий и макс. механизацией работ на строит. площадках. Возросло значение типизации проектирования и стр-ва. С. с. (стр-во, реконструкция, капитальный ремонт) осуществляют строит. монтажные орг-ций. В соответствии с решениями 27-го (1986) съезда КПСС проведена организац. перестройка С. с. На базе строит. орг-ций быв. Межколхозстроя и Минсельхозстроя СССР в РАПО созданы единые межхозяйств. (кооп.-гос. или гос.-кооп.) строит.-монтажные орг-ций - межхоз. передвижные механизир. колонны (МПМК), в к-рых участвуют совхозы, колхозы и др. предприятия и орг-ций, входящие в РАПО. От имени гос-ва коллективным участником межхоз. строит. орг-ций выступает РАПО. МПМК осуществляют С. с. на терр. РАПО. Их деятельностью в масштабе области, края, АССР руководят единые кооп.-гос. или гос.-кооп. областные (краевые) объединения по стр-ву (облагропромстрои). При необходимости в составе облагропромстроя могут создаваться межхоз. общестроит. и специализир. тресты. Управление МПМК и облагропромстроем осуществляется на демократич. началах Советом, избираемым сроком на 5 лет собранием уполномоченных. В Совет входят начальник МПМК или облагропромстроя, его заместители, уполномоч. представители хозяйств - участников кооперации и МПМК, а также руководители подведомственных предприятий и орг-ций. Председателем Совета является начальник МПМК или агропромстроя. Деятельность агропромов союзной республики по вопросам С. с. координирует Гл. управление по планированию и организации капитального стр-ва респ. госагропрома. Общую координацию работ по С. с. осуществляет Отдел по капитальному стр-ву и реконструкции Госагропрома СССР. На развитие производств. базы МПМК и облагропромстроев направляются гос. капит. вложения и средства колхозов - участников кооперации. Гл. направление деятельности МПМК в совр. условиях - реконструкция и технич. перевооружение действующих предприятий. Снабжение строек, орг-ций и предприятий С. с. всеми видами ресурсов обеспечивает единая служба материально-технич. снабжения стр-ва, входящая в состав объединения на самостоят. правах. С. с. ведётся подрядным (преобладает), хоз. и смешанным способами. При подрядном способе С. с. осуществляется МПМК, а в роли заказчиков выступают колхозы, совхозы и др. орг-ций РАПО, являющиеся членами-пайщиками МПМК. Заказчик и подрядная строит. орг-ция заключают договор подряда на стр-во: генеральный - на весь период стр-ва и годовой - на календарный срок. При хозяйственном способе колхозы, совхозы и др. предприятия собств. силами выполняют необходимые им строит.-монтажные работы. Они создают свои строит. цехи, производств. базу, приобретают строит. материалы, конструкции, машины, обеспечивают стройку рабочими, инж.-технич. персоналом. При смешанном способе стр-ва подрядные орг-ции осуществляют наиб. сложные виды строит. работ, а более простые работы (напр., отделка помещений) выполняются силами и средствами колхозов и совхозов. Практикуется создание строит. подразделений МПМК непосредственно в х-вах. Финансирование капит. вложений осуществляется за счёт гос. бюджета, средств предприятий, кредитов банка и др. источников. По мере укрепления хоз. расчёта в источниках капит. вложений увеличивается доля собств. средств предприятий, расширяется использование банковских кредитов. * Строительство в СССР, 1917-1967, М., 1967; Прозоровский Г. Н., Терновский А. Д., Производственная база сельского строительства, 2 изд., М., 1979; Серов В. М., Шлычков В. А., Экономика строительства, 2 изд., М., 1985. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, одна из гл. отраслей материального произ-ва; возделывание с.-х. культур и разведение с.-х. ж-ных для получения продукции раст-ва и жив-ва. В отличие от других сфер материального произ-ва С. х. ведётся на огромной площади и территориально рассредоточено, в нём используются земля (осн. средство произ-ва), свет, тепло, вода и живые организмы - р-ния и ж-ные; период с.-х. произ-ва не совпадает с рабочим периодом. Осн. отрасли С. х.- растениеводство и животноводство, в к-рые входят группы более мелких отраслей (в раст-во - полеводство, овощеводство и бахчеводство, плодоводство, виноградарство и др.; лесоводство; в жив-во - скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицеводство, коневодство и др.). В свою очередь, растениеводч. и животноводч. отрасли дифференцируются по группам культур, видам ж-ных и т. п. Сельское хозяйство СССР - центр. звено агропром. комплекса страны, важнейшая отрасль материального произ-ва, обеспечивающая население продовольствием и мн. отрасли нар. х-ва сырьём. Создаёт 19,4% нац. дохода страны (в фактич. ценах реализации); стоимость продуктов С. х. в чистом и переработ. виде составляет более 70% розничного товарооборота гос. и кооп. торговли (1986). Для совр. условий развития С. х. характерна его технол. и экономич. интеграция с пром. отраслями, производящими осн. фонды, пищ. и лёгкой индустрией, а также со сферами обращения и материально-технич. обслуживания. Ок. 90% функционирующих в С. х. осн. фондов (без земли) имеют пром. происхождение; более 60% произведённой с.-х. продукции поступает на дальнейшую переработку, в то время как доля непереработанной части постоянно сокращается. С. х. ведётся на терр. протяжённостью св. 9 тыс. км с 3. на В. и более 4,5 тыс. км с С. на Ю. Здесь представлены зоны арктич. пустынь, тундровая, лесотундровая, лесная, лесостепная, степная, полупустынная, пустынная, субтропич., имеющие разл. климат, почвы, рельеф. значит. площадь занимают горы с субальпийскими и альпийскими лугами и пастбищами. Природные условия во мн. р-нах неблагоприятны для с.-х. произ-ва вследствие недостатка воды и тепла. значит. часть земель нуждается в улучшении; КПСС и Сов. правительство уделяют этому большое внимание, направляя на мелиорацию крупные инвестиции. За исторически небольшой срок С. х. страны в своём развитии прошло большой путь и претерпело кардинальные изменения. Дореволюц. С, х. было экстенсивным, построенным на ручном труде и конной тяге, слабоспециализированным, но с резко выраженной классовой дифференциацией. Россия в целом была аграрной, сел. население составляло 82%. Лучшими землями владели помещики. Из 20 млн. крестьянских х-в 65% были бедняцкими, 20% середняцкими и 15% кулацкими. Осн. масса крестьян страдала от безземелья и малоземелья, 30% х-в были безлошадными. Несмотря на то что население недоедало, С. х. ориентировалось на экспорт хлеба. Победа Окт. революции 1917 создала объективные условия для решения агр. вопроса. Табл. 1. - ЧИСЛО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СССР | 1928 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | Колхозы, тыс. | 33,3 | 235,5 | 121,4 | 44,0 | 33,0 | 25,8 | 26,2 | Совхозы, тыс. | 1,4 | 4,2 | 5,0 | 7,1 | 15,0 | 21,0 | 22,7 | Межхозяйственные предприятия, организации и объединения, тыс. | | | | 3,4 | 4,6 | 9,7 | 10,4 | Единоличные крестьянские хозяйства, млн. | 25,6 | 3,6 | 0,7 | 0,04 | - | - | - |

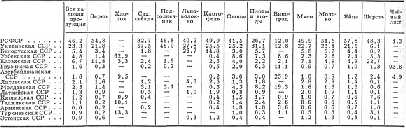

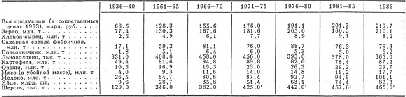

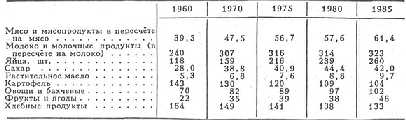

Во 2-й пол. 30-х гг. в осн. была завершена коллективизация сельского хозяйства на большей части терр. страны (в зап. р-нах Украины и Белоруссии - в 1940, в Прибалтийских республиках и Молдавии, быв. Бессарабии,- в нач. 50-х гг.). Структурную основу С. х. СССР составили крупные социалистич. кооп. и гос. с.-х. предприятия - колхозы и совхозы, динамика численности к-рых представлена в табл. 1. Кол-во колхозов" со временем сокращалось (за счёт укрупнения и преобразования нек-рой части х-в в совхозы), а их размеры в ср. увеличивались. Кол-во совхозов стало быстро возрастать со 2-й пол. 50-х гг. в связи с их массовой организацией на целинных и залежных землях, а также за счёт преобразования в совхозы экономически слабых колхозов. Процесс роста числа гос. х-в продолжается и в совр. условиях за счёт вычленения из многоотраслевых х-в крупных специализир. подразделений с созданием самостоят, предприятий (откормочных, свиноводческих, птицеводческих, овощеводческих, плодоводческих и др.). В 1985 совхозы и др. гос. х-ва производили 49% всей товарной продукции С. х., колхозы - 39%. На долю обществ. сектора приходится осн. часть произ-ва с.-х. продуктов (1985, %): зерно 99, хлопок-сырец и сах. свёкла 100, подсолнечник 98, овощи и молоко 71, мясо и яйца 72, шерсть 74. Личные подсобные х-ва населения производят 12% товарной и 25% валовой продукции С. х. (в осн. картофель, овощи, плоды, виноград, нек-рые продукты жив-ва). Под приусадебными участками сел. населения находится 7,6 млн. га земель. Зем. участки обрабатываются техникой колхозов и совхозов, корма для скота поступают с обществ. земель, что свидетельствует о неразрывных производств. связях с обществ. сектором, единстве целей и задач в части создания продовольств. фонда страны. Личные подсобные х-ва, помимо экономической, играют большую социальную и воспитат. роль. Развитие этого сектора поощряется мерами, предусмотренными соотв. решениями партии и правительства; право иметь личное подсобное х-во гарантируется Конституцией СССР. В 70-х гг. активизировался процесс кооперирования колхозов и совхозов между собой, а также с пром. предприятиями, в результате чего возникли новые формирования - межхоз. и агропром. предприятия, орг-ции и объединения, агрокомбинаты и агрофирмы (см. Межхозяйственная кооперация, Агропромышленная интеграция). В 1985 разл. формами кооперирования было охвачено 174,2 тыс. х-в; число межхоз. и агропром. предприятий, орг-ции и объединений возросло до 10,4 тыс. Развитие специализации, характерное для совр. С. х., приводит к созданию производств. типов х-в с разл. структурой, причём разделение труда осуществляется не только по видам продукции и отраслям раст-ва и жив-ва (зерновые, овощеводч., плодоводч., скотоводч., свиноводч. и др. х-ва), но и по стадиям произ-ва (семеноводч., племенные, откормочные х-ва и т. п.). С развитием специализации в СССР чётко выделились зоны произ-ва товарной пшеницы, хлопка, сах. свёклы, подсолнечника и т. д. (см. Размещение сельскохозяйственного производства). Нек-рое представление о размещении С. х. по союзным республикам дают данные табл. 2. После мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС, определившего осн. направления интенсификации с.-х. произ-ва, С. х. развивалось динамично; в кон. 70-х - нач. 80-х гг. темпы прироста объёмов производства замедлились в связи с низкой отдачей использования созданного потенциала, высокими издержками произ-ва, существенными потерями с.-х. продукции при её транспортировке и хранении и др. Эта тенденция была преодолена после майского (1982) Пленума ЦК КПСС в результате осуществления ряда крупных мероприятий в области С. х. и связанных с ним отраслей. В 1983-85 темпы прироста в С. х. возросли, увеличились объёмы произ-ва осн. видов с.-х. продукции (табл. 3); осуществляются меры по повышению темпов роста произ-ва подсолнечника, льноволокна, а также по предотвращению потерь произведённой продукции. Произошли положительные изменения в структуре потребления населением продуктов питания (табл. 4). Последовательно укрепляется и модернизируется материально-техническая база С. х. За 1971-85 капитальные вложения в С. х. по всему комплексу работ превысили 564,1 млрд. руб., что составило 72,4% от общей суммы вложений за все годы Сов. власти. Это позволило осуществить крупные мелиоративные проекты, приобрести новую технику, возвести производств., жилые и культурно-бытовые помещения. Площади мелиориров. земель за 1965-85 выросли в 2,3 раза и достигли 39 млн. га (из них орошаемых 20,0 и осушенных 19,1 млн. га). За этот же период поставки минер. удобрений (в пересчёте на д. в.) увеличились с 6,3 млн. до 25,4 млн. т, т. е. в 4 раза (см. Химизация сельского хозяйства). Возросла стоимость осн. производств. фондов, увеличились энергетич. мощности, парк машин (см. Механизация сельского хозяйства). Табл. 2. - ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (1981-85). %  Табл. 3. - ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СССР (во всех категориях хозяйств)  Табл. 4-ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (на душу населения в год), кг  С. х. долгие годы было осн. источником пополнения трудовых ресурсов для др. отраслей нар. х-ва (пром-сти, стр-ва, транспорта, сферы обслуживания), поэтому увеличение объёмов произ-ва с.-х. продукции осуществлялось при постоянно уменьшающейся численности работающих: в 1940 в отрасли работало более половины занятых в нар. х-ве, в 1985 - лишь ок. 18%. Несмотря на это, производительность труда в С. х. за 1940-85 выросла более чем в 4,6 раза. Однако её уровень и динамика остаются серьёзной проблемой. Темпы сокращения прямых затрат труда на произ-во с.-х. продукции (табл. 5) пока не соответствуют росту материально-технич. оснащённости произ-ва, энерговооружённости работников, всем созданным на селе новым условиям. Вместе с тем рост доходов и потребностей населения, необходимость обеспечения научно обоснованных норм питания, особенно по животноводч. продуктам, требуют дальнейшего ускорения развития С. х. за счёт роста производительности труда. Осн. пути решения этой проблемы - всемерная интенсификация АПК на основе ускорения научно-технического прогресса, широкое применение в с.-х. произ-ве интенсивных технологий, совершенствование управления, планирования и всего хоз. механизма АПК, повышение роли человеческого фактора. наиб. полное использование потенциала АПК - одна из осн. задач совр. агр. политики партии, органическая составляющая курса на крутое ускорение социально-экономич. развития страны, выработанного апрельским (1985) Пленумом ЦК КПСС, 27-м (1986) съездом партии и всесторонне конкретизированного январским и июньским (1987) Пленумами ЦК КПСС. На 1 нояб. 1985 в СССР имелось 607,8 млн. га с.-х. угодий, из них (млн. га): пашни 227,8, сенокосов 40,0, пастбищ 334,6; в пользовании с.-х. предприятий находилось соответственно 558,4; 227,1; 34,0 и 292,1 млн. га. Площадь посевов - 210,3 млн. га, из них (млн. га): зерновые - 117,9, технич.- 13,9, картофель и овоще-бахчевые - 8,7, корм. культуры - 69,8. Поскольку экстенсивные факторы развития раст-ва практически исчерпаны, рост произ-ва обеспечивается в осн. за счёт повышения урожайности с.-х. культур. Урожайность зерновых возросла с 10,2 ц с 1 га в 1961-65 до 14,9 ц с 1 га в 1981-85, хлопчатника соответственно с 26 до 28,1, сах. свёклы со 165 до 218, подсолнечника с 11,2 до 11,9: картофеля с 94 до 115, овощных культур со 116 до 161. Ускорение роста эффективности раст-ва связано с лучшим использованием биоклиматич. потенциала путём совершенствования размещения с.-х. произ-ва, повышения плодородия почв за счёт комплексной их мелиорации, рационального применения минер. и органич. удобрений, приёмов почвозащитного земледелия; с расширением посевов высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным воздействиям внеш. среды сортов. Особая роль отводится освоению интенсивных технологий возделывания с.-х. культур в сочетании с разл. формами подряда и внутрихозяйственным расчётом. Эффективность таких технологий наиб. высока в зерновом х-ве. В 1985 за счёт их применения получено дополнительно 16 млн. т зерна; посевы зерновых, возделываемых по интенсивным технологиям, занимали более одной трети общей площади под зерновыми культурами. С учётом накопленного опыта разработаны мероприятия по дальнейшему расширению зоны применения интенсивных технологий. Основные условия их эффективности - чёткое выполнение всего комплекса работ, соблюдение строжайшей дисциплины, учёт особенностей каждого поля и биологии р-ний, применение интегрир. мер борьбы с их вредителями, сорняками и болезнями, высокое профессиональное мастерство работающих. Табл. 5. - ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВО 1 ц ПРОДУКЦИИ В СОВХОЗАХ СССР (чел.-час) | 1961-65 | 1966-70 | 1971-75 | 1976-80 | 1981-85 | Зерно (без кукурузы) | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | Хлопок-сырец | 37,0 | 31,0 | 28,0 | 27,0 | 34,0 | Сахарная свёкла | 2,9 | 2.0 | 2.0 | 1,6 | 1,4 | Картофель | 5,0 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2.9 | Овощи (открытый грунт) | 8,1 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | Привес кр. рог. скота | 61,0 | 48,0 | 45,0 | 41,0 | 41,0 | Привес свиней | 47,0 | 30,0 | 23,0 | 19,0 | 19,0 | Привес овец | 48,0 | 42.0 | 41,0 | 42,0 | 44,0 | Молоко | 12,7 | 10,0 | 9.0 | 8.0 | 8,0 | Яйца (на 1 тыс. шт.). | 26,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | Шерсть | 228,0 | 197,0 | 210,01 | 217.01 | 224,01 |